Ob du ein Gesicht vor weichem Hintergrund hervorhebst oder eine Landschaft von vorne bis hinten klar zeigen willst: die Blende entscheidet.

Mit ihr regelst du, wie viel Licht ins Bild gelangt und wie groß der Schärfebereich in deinem Foto ausfällt.

In diesem Artikel zeigen dir Hündin Ronja und Krähe Kaia, wie die Blende funktioniert, was es mit den Blendenzahlen auf sich hat und wie du sie in der Praxis für deine Bildgestaltung nutzt.

Falls du noch weitere Fototipps haben willst, trage dich in meine Malingliste ein und sichere dir den Zugang zur Akademie für Licht & Augenblick:

Warum die Blende in der Fotografie so wichtig ist

Ronja hebt die Nase und schnüffelt: Es riecht nach altem Papier und Holz. Zwischen den hohen Regalen der Bibliothek der Akademie für „Licht und Aufgenblick“ tanzen Staubpartikel im Licht. Die Stille wirkt vollkommen, nur unterbrochen vom Knarzen einer Bodendiele. Die Bibliothek ist ihr Lieblingsplatz. Konzentriert liest Ronja in einem schweren Wälzer, so dass sie Kaia gar nicht bemerkt.

Kaia flattert auf die Tischkante und späht über ihre Schulter. „Was hast du da gefunden?“

Ronja blinzelt überrascht. „Ein Buch über die Blende. Ich frage mich, ob sie wirklich so etwas wie das Herz der Kamera ist.“

Kaia neigt den Kopf, ihre Augen bleiben auf der Seite haften. „Herz klingt schön. Vielleicht eher das Auge? Hier steht, dass die Blende eine Öffnung im Objektiv ist. Mal weiter, mal enger. Gebildet von Lamellen.“

Ronja schließt kurz die Augen, als wollte sie das Bild vor sich sehen. „Durch eine variable Blende kann ich bestimmen, wie viel Licht durch das Objektiv in die Kamera strömt.“

Kaia neigt den Kopf. „Hier taucht noch etwas auf… Schärfe. Meinst du, die Blende verändert auch das?“ Ihre Stimme klingt fragend, fast tastend.

Ronja folgt mit den Augen der Zeile im Buch. „Könnte sein. Hier steht, dass die Blende auch bestimmt, wie groß der Bereich ist, der scharf erscheint.“

„Dann geht es nicht nur um Helligkeit“, stellt Kaia fest. „Die Blende entscheidet über zwei Dinge. Sie steuert das Licht und auch die Schärfe.“

Ronja nickt langsam. „Wenn ein Teil zwei so wichtige Dinge steuert… dann ist die Blende vielleicht beides: Herz UND Auge der Kamera.“

Sie sehen sich an und müssen beide schmunzeln.

Ronja und Kaia lassen das Buch offen liegen. Es bleibt still zwischen den Regalen, und gerade diese Ruhe öffnet Platz für die Gedanken. Was sie gerade entdeckten, klingt nach etwas Grundlegendem: Vielleicht dem Kern der Fotografie.

Sie lesen:

Die Blende funktioniert im Objektiv wie die Pupille in unseren Augen. Bei Dunkelheit weitet sich die Pupille und lässt dadurch mehr Licht ins Auge. Bei Sonnenschein zieht sich die Pupille zusammen und lässt dadurch weniger Licht ins Auge.

Große Öffnung = viel Licht.

Kleine Öffnung = wenig Licht.

Soweit so einfach.

Technisch ist das aber noch nicht alles.

Mit der variablen Größe der Öffnung nimmst du nicht nur Einfluss auf die Menge des Lichts.

Sondern du steuerst mit der Fläche der Blendenöffnung auch den Querschnitt des Lichtbündels, dass in die Kamera fällt.

Große Öffnung = großer Querschnitt.

Kleine Öffnung = kleiner Querschnitt.

Dieser Fakt beeinflusst die Schärfentiefe in deinem Bild.

Mit einem großen Querschnitt (also einer großen Öffnung) stellst du nur einen sehr geringen Teil deines räumlichen Motivs im Bild scharf dar. Mit einem kleinen Querschnitt dehnt sich der Schärfebereich aus. Dein Bild wird „von vorne bis hinten scharf“. Dazu an späterer Stelle mehr.

Wir halten fest:

- die Blende bezeichnet die Lamellen, die die Öffnung im Objektiv bilden, durch die Licht in die Kamera strömt

- diese Öffnung ist variabel

- die Blende wirkt sich auf die Belichtung deines Bildes aus

- die Blende wirkt sich auf die Schärfe und ihre Ausdehnung in deinem Bild aus

Wie Ronja und Kaia im Buch erkannten, steuerst du mit der Blende zwei wichtige Faktoren:

Die Belichtung deines Bildes und wie viel in deinem Bild scharf dargestellt wird.

Ganz praktisch für den Einstieg

Ronja tippt mit der Pfote auf die Seite. „Also… wir haben verstanden, dass die Blende über Licht und Schärfe entscheidet. Aber wie genau funktioniert das?“

Kaia beugt sich näher, ihre Augen wandern über die vielen Zahlen in der Tabelle. „Hier steht eins, eins-komma-eins, eins-komma-zwei, eins-komma-vier, eins-komma-sechs, eins-komma-acht, zwei, zwei-komma-zwei, zwei-komma-fünf, zwei-komma-acht… und so weiter. Warum gerade diese Reihenfolge? Und warum heißen sie Blendenzahlen? Ich sehe ein Muster, kann es aber nicht deuten.“

Ronja schüttelt den Kopf. „Und wenn ich die Blende verstelle: Wie verändert sich dann das Licht im Bild? Wird es wirklich dunkler oder heller? Und was passiert mit der Schärfe?“

Kaia legt den Kopf schräg. „Noch etwas frage ich mich: Wie verändere ich überhaupt die Blende an der Kamera? Muss ich im Menü suchen, oder gibt es dafür einen Knopf?“

Ronja schmunzelt. „Viele Fragen. Gut, dass wir das Buch gefunden haben.“

Sie schieben den Wälzer zwischen sich und lesen laut die nächste Seite.

Für das grundlegende Verständnis wenden wir uns kurz der Mathematik zu.

Die Zahlen (auch als Blendenzahl bezeichnet) für die Blende werden in einer sogenannten Blendenreihe angegeben. Jeder ganze Blendenschritt halbiert dabei die Lichtmenge, die in die Kamera gelangt. Durchgesetzt hat sich die Drittelung der Blendenschritte. Das sieht dann so aus:

1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,4 | 7,1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32

Wichtig: Je kleiner die Zahl, desto größer die Öffnung.

Das liegt daran, dass die Zahlen ein Verhältnis angeben. Also 1:4 zum Beispiel. Die „1“ wird häufig weggelassen.

Die größtmögliche Blendenöffnung findest du vorn auf deinem Objektiv gedruckt. Meist in Form von „1:4“ oder „f4“ angegeben.

Ronja legt den Kopf schief. „Das klingt verwirrend. Besser wir schreiben es uns auf, damit wir nicht darüber stolpern.“

Ronja zieht einen Block aus ihrer Tasche und notiert: „Kleine Zahl, große Öffnung, viel Licht.“

Kaia beugt sich darüber und ergänzt: „Große Zahl, kleine Öffnung, wenig Licht. Weil die Zahlen der Blendenreihe ein Verhältnis angeben.“

Ronja tippt mit der Pfote gegen den Block und schmunzelt: „Mathe zum Mitnehmen.“

Der Block bleibt offen auf dem Tisch liegen. Kaia betrachtet die Notizen und und sieht dann Ronja an: „Wenn eine kleine Blende wenig Licht in die Kamera lässt, beeinflusst das doch die Belichtung. Jetzt bin ich neugierig, wie genau das funktioniert.“

Ronja nickt langsam. „Dann schauen wir nach, was das Buch dazu sagt.“

Mit der Blende die Belichtung beeinflussen

Durch die Blendenöffnung strömt das Licht in die Kamera zum Sensor. Je kleiner diese Öffnung ist, desto weniger Licht kommt am Sensor an.

Daraus folgt, dass deine Fotos bei geschlossener Blende dunkler werden.

Bedeutet: Schließt du die Blende, gleichst du die reduzierte Lichtmenge mit der Belichtungszeit und/oder der ISO/Lichtempfindlichkeit des Sensors aus. Das kannst du selbst einstellen (im Modus „M“) oder du lässt deine Kamera den Job übernehmen (im Modus „A“ oder „Av“).

Du kannst die Blende aber auch weiter schließen, wenn du an einem sehr hellen Ort fotografierst.

Umgekehrt öffnest du die Blende, wenn das Licht nicht ausreicht.

Das ist übrigens auch der Grund, warum Objektive mit einer maximalen Blendenöffnung zwischen 1 und 2.8 als „lichtstarke Objektive“ bezeichnet werden. Allerdings ist die Entwicklung aufwendig, so dass die meisten dieser Objektive sehr teuer sind.

Ronja hebt den Kopf vom Buch. „Also: wenn die Blende kleiner wird, kommt weniger Licht hinein. so dass das Bild dunkler wird.“

Kaia nickt. „Und dann können wir die Zeit verlängern oder den ISO-Wert erhöhen, um das auszugleichen.“

Ronja legt die Ohren leicht an. „Wenn es draußen hell ist, kann ich die Blende schließen, ohne dass das Bild gleich zu dunkel wirkt.“

„Stimmt“, sagt Kaia. „Und bei wenig Licht hilft es, die Blende weit zu öffnen. Das geht am besten mit lichtstarken Objektiven, auf denen vorn eine möglichst kleine Zahl steht.“

Ronja notiert. „Mit der Blende steuern wir die Belichtung. Aber die Größe wirkt sich auch noch auf den Bereich der Schärfe aus. Das stand jedenfalls weiter oben. Wie das wohl funktioniert?“

Kaia nimmt vorsichtig eine Ecke der Seite in den Schnabel und blättert um: „Das werden wir bestimmt gleich erfahren.“

Mit der Blende die Schärfentiefe steuern

Neben der Belichtung steuerst du mit der Blende die Schärfentiefe.

Sicher kennst du Fotos, bei denen das Motiv scharf und der Hintergrund verschwommen dargestellt wird. Dafür taucht gelegentlich der Begriff „freistellen“ auf. Das Motiv wird durch die Unschärfe vom Hintergrund gelöst. Das erreichst du mit der Blende.

Je kleiner die Blendenzahl, desto geringer ist der Bereich der Schärfentiefe. Also desto stärker verschwimmt der Hintergrund.

Bedeutet: Fotografierst du dein Motiv bei Blende 2.8 ist der Hintergrund (und der Vordergrund) stark verschwommen. Fotografierst du das gleiche Motiv mit gleichen Einstellungen bei Blende 8, verschwimmt der Hintergrund weniger. Eventuell auch gar nicht.

Noch ein Hinweis: Die Schärfentiefe hängt stark von der Brennweite ab. Je größer die Brennweite (flappsig formuliert: je dichter du heran zoomst) desto kleiner wird der Schärfebereich. Wenn du mit großen Brennweiten fotografierst und dich wunderst, weshalb in einem Gesicht nur die Augen aber nicht die Nase scharf ist, musst du die Blende weiter schließen.

Ronja notiert: „Mit einer offenen Blende und kleiner Zahl wird nur ein kleiner Teil im Foto scharf, der Rest verschwimmt.“

Kaia nickt. „Und je kleiner die Blende, also je größer die Zahl, desto weiter dehnt sich die Schärfe aus.“

Ronja stellt die Ohren auf. „Bei großer Öffnung versinkt der Hintergrund in Unschärfe. Und das umso mehr, je länger die Brennweite.“

Kaia verfolgt gedankenverloren die Staubpartikel im Licht. „Und bei kleiner Öffnung zieht sich die Schärfe durch das Bild. Je kürzer die Brennweite, desto tiefer wirkt die Ebene.“

Ronja pustet leise durch die Nase. „Das klingt nach einer mächtigen Stellschraube für die Fotografie. Jetzt frage ich mich nur: Wie stelle ich die Blende eigentlich an der Kamera ein?“

Kaia tippt mit dem Schnabel auf die nächste Seite. „Genau das steht hier. Lass uns weiterlesen.“

So stellst du die Blende an deiner Kamera ein

Damit es mit den Fotos klappt, erkläre ich dir, wie du die Blende an deiner Kamera überhaupt einstellst.

Sehr viele Kameras verfügen über ein Moduswählrad.

Damit kannst du verschiedene Aufnahmemodi auswählen, zum Beispiel für Sport, Portrait, Landschaften … .

Auf diesem Moduswählrad findest du aber auch Buchstaben. Bei den meisten Herstellern sind das:

- M, manuelle Belichtungseinstellung

- A (bei Canon und Pentax Av), Blendenpriorität (du gibst der Kamera eine Blende vor, sie berechnet den Rest)

- S (bei Canon und Pentax Tv), Belichtungszeitpriorität (du gibst der Kamera die Belichtungszeit vor, sie berechnet den Rest)

- P, Belichtungsautomatik (Kamera berechnet Blende und Belichtungszeit, du stellst alles andere ein)

Methode 1: Die Halbautomatik für die Blendensteuerung

Die erste Möglichkeit und vermutlich am häufigsten verwendete:

Der Modus A oder Av. In diesem Modus steuerst du die Blende. Und deine Kamera passt die Belichtung an den Blendenwert an.

So erkennst du am einfachsten, was sich bei unterschiedlichen Blendenwerten verändert.

Wenn du dich jetzt fragst: „Schön, aber wie verstelle ich denn nun die Blende?“:

Die meisten Kameras bieten ein Einstellrad auf der Rückseite des Gehäuses. Meistens in der Nähe deines Daumens.

Canon verbaut dieses Einstellrad nahe des Auslösers, oben auf dem Gehäuse.

Solltest du an deiner Kamera kein Bedienrad finden, wirf einen Blick in deine Bedienungsanleitung. Dort sollte im Inhaltsverzeichnis ein Eintrag zur Blendenpriorität (oder Modus A, Av) auftauchen. Hier wirst du fündig.

Wenn deine Kamera über kein Einstellrad verfügt oder du mit deinem Smartphone fotografierst, musst du dich durch die Menüs hangeln. Bei Smartphone-Apps findest du die Funktion häufig unter „Profi-Modus“ oder etwas in der Art.

Bei sehr einfachen Kameras hilft dir ebenfalls ein Blick in die Anleitung.

Hast du die Einstellmöglichkeiten gefunden, kannst du nun selbst eine Fotoserie mit einer Blendenreihe aufnehmen.

Hier mal ein Beispiel:

Der Blendenreihe folgend fotografierte ich das Spielzeugschiff mit den Blenden 2 | 2,8 | 4 | 5,6 | 8 | 11 | 16.

Wenn du dir die Bilder in der Galerieansicht nacheinander ansiehst, erkennst du, wie die Schärfentiefe Stück für Stück zunimmt. Beim ersten Bild beschänkt sich die Schärfe auf den Bug. Beim letzten Bild ist fast das gesamte Boot scharf.

Die Helligkeit der Bilder bleibt konstant. Die Kamera erfüllte ihre Aufgabe: Ich wählte die Blende und die Kamera passte die Belichtungszeit an. So unterscheiden sich die Bilder in der Schärfentiefe aber nicht in der Helligkeit.

Ronja streicht mit ihrer Pfote ihren Block glatt: „Also: Am einfachsten üben wir mit dem Modus A oder Av. Da stellen wir die Blende ein, und die Kamera kümmert sich um die Belichtung.“

Kaia nickt: „Und wenn wir das Rädchen gefunden haben, können wir Schritt für Schritt sehen, wie sich die Schärfe verändert. Ohne dass dabei das Bild dunkler oder heller wird.“

Ronja legt die Ohren an und den Kopf schräg: „Und wenn die Kamera das Falsche betont? Sie kann schließlich nicht fühlen, wo meine Aufmerksamkeit liegt.“

Kaia sieht sie aufmerksam an: „Stimmt. Für die Technik ist alles nur hell oder dunkel. Sie weiß nicht, ob dir der Hund wichtiger ist oder der Hintergrund.“

Ronja seufzt leise. „Dann brauche ich doch einen Weg, ihr zu sagen, worauf es mir ankommt.“

Kaia tippt mit dem Schnabel auf die nächste Seite. „Ich glaube, das erklärt uns das Buch im nächsten Teil.“

Falls die Kamera mit der Belichtung daneben liegt…

Deine Kamera weiß inhaltlich nicht, welchen Bereich des Bildes du gern wie belichtet haben willst.

Mein Lieblingsbeispiel: Ein schwarzer Hund bei Sonnenschein.

Häufig belichtet die Kamera so, dass der Hund nur als schwarzer Fleck im Foto zuerkennen ist.

Das liegt einfach daran: Meine Kamera weiß nicht, dass der schwarze Hund das Hauptmotiv ist. Für die Technik ist da einfach nur eine dunkle Fläche.

Dieses Unwissen der Technik kann zu sehr dunklen oder viel zu hellen Bildern führen.

Aber es gibt Möglichkeiten in die Belichtungssteuerung einzugreifen. Das Zauberwort heißt:

„Belichtungskorrektur“.

Das eingekreiste +/- -Symbol sollte auf jeder Kamera irgendwo auftauchen.

In Drittelblendenstufen gibst du damit deiner Kamera vor, wie sie belichten soll.

Ganz praktisch:

Du stellst Blende f/8 ein. Die Kamera errechnet 1/100 Sekunde als Belichtungszeit. Das ist dir aber zu dunkel. Du drückst auf die Taste mit dem +/- -Symbol und drehst am Einstellrad. Mit jedem Schritt teilst du der Kamera mit, dass du um eine Drittelblendenstufe überbelichten willst. Dann weiß die Kamera, dass sie die Belichtungszeit länger wählen muss.

Im Beispiel mit Blende f/8 und 1/100 Sekunde, drehst du drei Schritte weiter. Die Kamera verlängert die Belichtungszeit um das Doppelte, also auf 1/50 Sekunde.

In die andere Richtung funktioniert es genauso.

Wenn dir das Bild bei Blende f/8 und 1/100 Sekunde zu hell ist, kannst du mit diesem Knopf der Kamera mitteilen, dass sie kürzer belichten soll.

Methode 2: Der manuelle Modus

Die zweite Methode findest du im Modus „M“.

Im Modus M bedienst du die Kamera komplett manuell. Also sämtliche Parameter wollen von dir eingestellt werden. Auch die Blende.

Hier unterscheiden sich die Hersteller allerdings in der Bedienung.

Fuji verbaut an vielen Objektiven einen Blendenring am Objektiv. Die Blende wird dann darüber gesteuert.

Die höherpreisigen Kameras zum Beispiel von Canon und Nikon wiederum verfügen über zwei Einstellräder. Mit dem einen steuerst du die Blende, mit dem anderen die Belichtungszeit.

Zusammengefasst:

Um dich auf das Verständnis der Blende zu konzentrieren, nimm den Modus A (oder Av bei Canon und Pentax).

So sinkt die Chance, dass dich die Einstellmöglichkeiten überfordern.

Und unterliege nicht dem Spruch: „Profis fotografieren im M-Modus.“

So habe ich angefangen. Und viel hätte nicht gefehlt und ich hätte dadurch das Hobby sehr schnell wieder aufgegeben. Die Fülle an Möglichkeiten, mir die Bilder zu versauen, überforderte mich. Mach‘ nicht den gleichen Fehler. Im Artikel „13 Fototipps, die ich als Einsteiger in die Fotografie gern VORHER gewusst hätte“ schreibe ich zum Mythos M-Modus noch etwas ausführlicher.

Ronja zieht ihren Block heran und schreibt:

- „Belichtungskorrektur plus oder minus.“

- „Manueller Modus alles selbst einstellen.“

Kaia nickt. „Genau. Mit dem kleinen Symbol kannst du der Kamera sagen, ob sie heller oder dunkler belichten soll.“

Ronja legt die Ohren an. „Und im M Modus trage ich die ganze Verantwortung. Klingt spannend, aber auch anstrengend.“

Kaia tippt mit dem Schnabel gegen ihre Notiz. „Darum starten wir besser mit A oder Av. Da lernst du die Blende kennen, ohne dass dich die anderen Einstellungen gleich überrollen.“

Ronja lächelt. „Gut. Dann schreibe ich mir dazu: A oder Av als sicherer Weg für den Anfang.“

Das reicht an dieser Stelle schon für den Einstieg. Klicke auf die unteren Links und du springst direkt zu Beispielsituationen und welche Blende dabei sinnvoll ist. Oder du stürzt dich direkt auf die Aufgaben und lernst die Blende direkt anzuwenden:

Im folgenden wenden wir uns intensiv den technischen Grundlagen der Blende zu. Dazu stehen Ausflüge in die Mathematik und die Physik an.

Beim letzten Satz des Kapitels legt Ronja die Ohren an: „Mathematik und Physik… das klingt nach ganz schön viel Kopf. Eigentlich interessiert mich mehr, wie ein Bild wirkt, welches Gefühl es auslöst und wie es berührt. Aber ich merke, dass ich dafür auch die Technik verstehen muss. Sonst bleibt es Glück, wenn etwas gelingt.“

Kaia nickt zustimmend. „Genau das denke ich auch. Mich reizt herauszufinden, warum die Blende so wirkt, wie sie wirkt. Die Mathematik und die Physik dahinter erklären das, was wir bisher nur beobachten.“

Ronja lächelt schief. „Dann lohnt es sich wohl, tiefer einzutauchen. Auch wenn es erstmal nach Kopf klingt.“

Kaia blinzelt, ihre Augen funkeln neugierig. „Vielleicht entdecken wir dabei Dinge, die wir mit bloßem Blick nie erkannt hätten.“

Ronja atmet leise aus. „Und am Ende hilft uns das Wissen, die Bilder so zu gestalten, dass sie wirklich etwas auslösen.“

Auswirkungen der Blende auf dein Bild

Das Grundrezept der Blende kennst du jetzt. Jetzt geht es in die Tiefe. Oben erklärte ich dir kurz und knapp die Blendenreihe und wie die Blendenzahl zustande kommt. Wo genau das herkommt und wie es funktioniert, sehen wir uns jetzt im Detail an.

Warum Blendenzahl und Blendenöffnung so oft verwirren

Angegeben wird mit der Blendenzahl das Verhältnis zwischen Brennweite (f) und dem Durchmesser der Blendenöffnung.

Angenommen ein Objektiv hat eine Brennweite von 50 Millimetern. Bei komplett geöffneter Blende strömt das Licht durch eine Öffnung mit einem Durchmesser von 25 Millimetern. Also beträgt der Durchmesser der Blendenöffnung die Hälfte der Brennweite.

Also ½. Auf das Objektiv wird gedruckt: 1:2.

Die Blendenzahl gibt dir also nur den Nenner des Bruches an.

Und da ½ größer ist als ¼, ist die Öffnung der Blende auch größer. Und das ist der Grund, weshalb die Öffnung der Blende kleiner wird, die Blendenzahl aber größer.

Dieser Zusammenhang verläuft streng mathematisch. Der Wert zwischen den einzelnen Blendenstufen vergrößert/verringert sich jeweils um den Faktor √2. In der Fotografie ist das eine Blendenreihe.

Die Blendenreihe

Nochmal zur Wiederholung:

Die Blendenzahlen ordnen sich in eine sogenannte Blendenreihe ein.

1 | 1,4 | 2 | 2,8 | 4 | 5,6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | 64 | …

Jeder Schritt halbiert den Querschnitt des in die Kamera strömenden Lichtbündels.

Durchgesetzt hat sich die Drittelung der Blendenzahlen:

1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,4 | 7,1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 …

Oder vereinfacht gesagt:

- große Blendenzahl = kleine Öffnung

- kleine Blendenzahl = große Öffnung

Diese Drittelung der Blendenstufen findest du auch bei der Belichtungszeit und bei der Lichtempfindlichkeit (ISO-Wert).

Zur Belichtungszeit gibt es einen eigenen Artikel: „Verstehe die Belichtungszeit – und fotografiere noch heute wie ein Profi„. Dort findest du Infos zur Staffelung der Belichtungszeit.

Kaia flattert leicht mit den Flügeln vor Aufregung. „Ronja, das ist faszinierend! Die Blendenzahl ist nichts Zufälliges, sie folgt einer klaren Regel. Es ist einfach Brennweite geteilt durch Öffnung. Ein Verhältnis, ein Bruch.“

Ronja blinzelt. „Darum heißt es auf dem Objektiv eins zu zwei oder eins zu vier?“

„Genau!“ Kaia tippt mit dem Schnabel auf die Zahlenreihe im Buch. „Und deshalb wird die Blendenzahl größer, wenn die Öffnung kleiner wird. So wie ½ größer ist als ¼. Die Blendenzahl ist nur der Nenner eines Bruchs. Jede Stufe folgt dem gleichen Faktor, Wurzel zwei. Siehst du? 1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 …“

Ronja legt den Kopf schief. „Es wirkt fast wie eine geheime Melodie. Jeder Schritt halbiert das Licht.“

Kaia nickt, ihre Augen glänzen. „Ja, es ist wie eine Rhythmik der Fotografie. Mathematik, die das Licht ordnet.“

Ronja lächelt: „Du siehst das Muster, ich spüre die Wirkung. Zusammen entstehen Fotos, die wirklich etwas auslösen.“

Kaia nickt langsam, als wolle sie Ronjas Worte bestätigen. Einen Moment bleibt sie still, dann beugt sie sich vor und blättert mit dem Schnabel vorsichtig die Seite um. „Weiter geht es mit… Der Einfluss der Blende auf die Belichtung.“

Ronja legt den Kopf schief und stellt die Ohren auf: „Das klingt vertraut. Hatten wir das nicht eben schon?“

Kaia blickt kurz zu ihr und deutet ein Lächeln an: „Ja, aber nur an der Oberfläche. Vielleicht geht es jetzt tiefer. Nach der kurzen Erklärung eben habe ich jedenfalls noch viele Fragen im Kopf.“

Der Einfluss der Blende auf die Belichtung

Wo wir eben schon tiefer in die Mathematik eingestiegen sind:

1 | 1,4 | 2 | 2,8 | 4 | 5,6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | 64 …

Diese aufsteigende Blendenreihe halbiert von Zahl zu Zahl das Licht in der Kamera.

Vergrößerst du die Blendenöffnung in den obigen Schritten (also von 8 auf 5,6) gelangt doppelt soviel Licht in die Kamera.

Diese Unterschiede kannst du für eine gleichbleibende Belichtung auf zwei Wegen ausgleichen:

- Mit der Belichtungszeit.

- Mit der Lichtempfindlichkeit (dem ISO-Wert).

Beispiel 1

Für etwas mehr Anschaulichkeit ein Bildbeispiel. Den Plüschotter nahm ich mit folgenden Einstellungen auf:

- Blende f/2,

- Belichtungszeit: 1/50 Sekunde

- ISO-Wert: 160

In der nächsten Aufnahme schloss ich die Blende auf f/5,6. Das entspricht drei Blendenstufen: 2 –> 2,8 –> 4 –> 5,6. Um die Belichtung auszugleichen, verlängerte ich im nächsten Bild die Belichtungszeit. Ich halbierte die Zeit dreimal: 1/50 –> 1/25 –> 1/12 –> 1/6.

- Blende f/5,6,

- Belichtungszeit 1/6 Sekunde,

- ISO-Wert 160

Willst du den Helligkeitsverlust durch die geschlossene Blende ausgleichen, kannst du aber auch die Lichtempfindlichkeit des Sensors (den ISO-Wert) erhöhen. Wie schon erwähnt, von Blende f/2 zu Blende f/5,6 sind es drei Stufen. Folglich muss ich den ISO-Wert dreimal verdoppeln: 160 –> 320 –> 640 –> 1250.

- Blende f/5,6,

- Belichtungszeit 1/50 Sekunde,

- ISO-Wert 1250.

Pure Mathematik. Allerdings keine höhere, so dass selbst ich das im Kopf noch hin bekomme.

Beispiel 2

Du fotografierst deinen rennenden Hund bei Blende 4 mit ISO 200 und einer Belichtungszeit von 1/2000 Sekunde.

Erhöhst du den Blendenwert auf 5,6, gerät dein Bild zu dunkel. Denn die geschlossenere Blende von 5.6 schluckt die Hälfte des Lichts. Du hast zwei Wege diesen Lichtverlust auszugleichen:

Weg 1: Du verlängerst die Belichtungszeit. Da der Unterschied der Blende genau eine Stufe ausmacht, halbierst du die Belichtungszeit. Du fotografierst mit 1/1000 Sekunde. Es gelangt doppelt so viel Licht in die Kamera wie vorher.

Weg 2: Du erhöhst die Lichtempfindlichkeit deines Sensors. Bei einer vollen Blendenstufe verdoppelst du den ISO-Wert. Also von 200 auf 400.

Dieses Rechenspiel können wir beliebig fortführen:

Bei Blende 8 in unserem Beispiel hast du folgende Möglichkeiten:

- Weg 1: Blende 8, ISO 200, 1/500 Sekunde

- Weg 2: Blende 8, ISO 800, 1/2000 Sekunde

- Weg 3: Blende 8, ISO 400, 1/1000 Sekunde

Wie du siehst: Auch eine Kombination aus beiden Wegen ist möglich.

Umgekehrt funktioniert es genauso. Verwendest du statt Blende 4 einen Wert von 2.8, verändern sich die Werte folgendermaßen:

- Weg 1: Blende 2.8, ISO 200, 1/4000 Sekunde

- Weg 2: Blende 2.8, ISO 100, 1/2000 Sekunde

Diesen Zusammenhang kannst du dir in Form eines Dreiecks vorstellen. Näheres findest du in meinem Artikel „Das Belichtungsdreieck – wie Blende, ISO und Zeit zusammenhängen„.

Kaia flattert wieder leicht mit den Flügeln vor Begeisterung. „Siehst du, Ronja? Jede Stufe der Blendenreihe halbiert oder verdoppelt das Licht. Und wenn weniger oder mehr Licht durch die Blende kommt, gleichen wir das mit Belichtungszeit oder ISO aus. Alles hängt zusammen, wie die Ecken eines Dreiecks.“

Ronja blinzelt. „Also drei Wege, die sich gegenseitig beeinflussen: Blende, Zeit und ISO.“

Sie zieht ihren Block zu sich heran. „Das schreibe ich mir besser auf, sonst vergesse ich es wieder.“

Kaia nickt zufrieden. „Gute Idee. So wird aus der Mathematik ein Werkzeug, mit dem wir unsere Fotos bewusst gestalten können.“

Kaia blättert eine Seite weiter: „Am Anfang war die Rede von Ausflügen in die Mathematik und die Physik. Mathe hatten wir ja jetzt schon… Das nächste Kapitel trägt als Überschrift ‚Die Schärfentiefe“. Ob es jetzt vielleicht mit der Physik weitergeht?“

Ihre Augen glänzen voller Vorfreude: „Auch das hatten wir am Anfang sehr einfach runtergebrochen. Ich bin gespannt, was uns nun erwartet.“

Ronja legt die Ohren leicht an und seufzt leise. Dann zieht sie ihren Block näher zu sich und spitzt gewissenhaft ihren Stift an: „Wenn du mit der Physik wirklich recht hast, muss ich bestimmt noch viel mehr mitschreiben.“

Kaia kichert leise: „Vielleicht wird es ja genauso unkompliziert wie der Matheteil. Und am Ende hilft uns auch die Physik nur dabei, Fotos zu machen, die wirklich wirken. Gemeinsam packen wir das. Lass uns weitermachen.“

Die Schärfentiefe

Grob vereinfacht: Mit der Schärfentiefe gibst du in deinem Bild vor:

- was in deinem Bild scharf ist

- und wie viel in deinem Bild scharf ist

Kleine Blendenzahl = große Blendenöffnung = kleine Schärfentiefe

Große Blendenzahl = kleine Blendenöffnung = große Schärfentiefe

Der Rest deines Bildes versinkt in Unschärfe.

Du kennst ja sicher Bilder, bei denen das Hundegesicht scharf ist, der Hintergrund aber völlig verschwommen. Das ist das Spiel mit der Schärfentiefe.

Dies funktioniert allerdings nur, wenn sich dein Motiv räumlich ausdehnt.

Fotografierst du ein Plakat an der Wand, gibt es zwar auch Schärfentiefe, sie ist für nahezu zweidimensionale Motive aber von geringer Relevanz.

Die Unschärfe – abhängig von Abstand und Brennweite

Zwei wichtige Faktoren spielen für die Schärfentiefe eine Rolle:

- Die Ausdehnung der Schärfe hängt von der Brennweite ab.

- Der Grad der Unschärfe steht in Verbindung mit dem Abstand zur Fokusebene

Bei Blende f/8 und 28 Millimeter Brennweite erhältst du eine größere Schärfentiefe als bei f/8 und 200 Millimetern Brennweite.

Entsprechend vorsichtig solltest du bei Portaits vorgehen. Nimmst du ein Gesicht bei einer großen Brennweite mit einer weit geöffneten Blende auf, reicht schon das Atmen und dir verrutscht die Schärfeebene.

Ebenfalls wichtig zu wissen:

Je weiter dein fokussiertes Objekt vom Hintergrund entfernt ist, desto unschärfer wird dieser im Bild dargestellt.

Die Kombination aus beidem siehst du im Libellenbild. Das in 10 Metern Entfernung Grümpel stand, erkennst du im Bild nicht. Denn das nahm ich bei 300 Millimetern Brennweite auf, bei einer Blende von f/5,6. Die Schärfentiefe beträgt nur 2 Zentimeter. Gerade so ausreichend für die Libelle.

Nichts lenkt vom Hauptmotiv ab. Die Libelle als Motiv tritt klar hervor.

Diesen Effekt nutzen Portraitfotograf*innen besonders gern. Denn so blendest du einen unruhigen Hintergrund aus.

Da ich aber keine Fotos von Menschen mache, muss die Libelle als Beispiel herhalten.

Schauen wir uns Schärfentiefe und Blende im Zusammenspiel genau an:

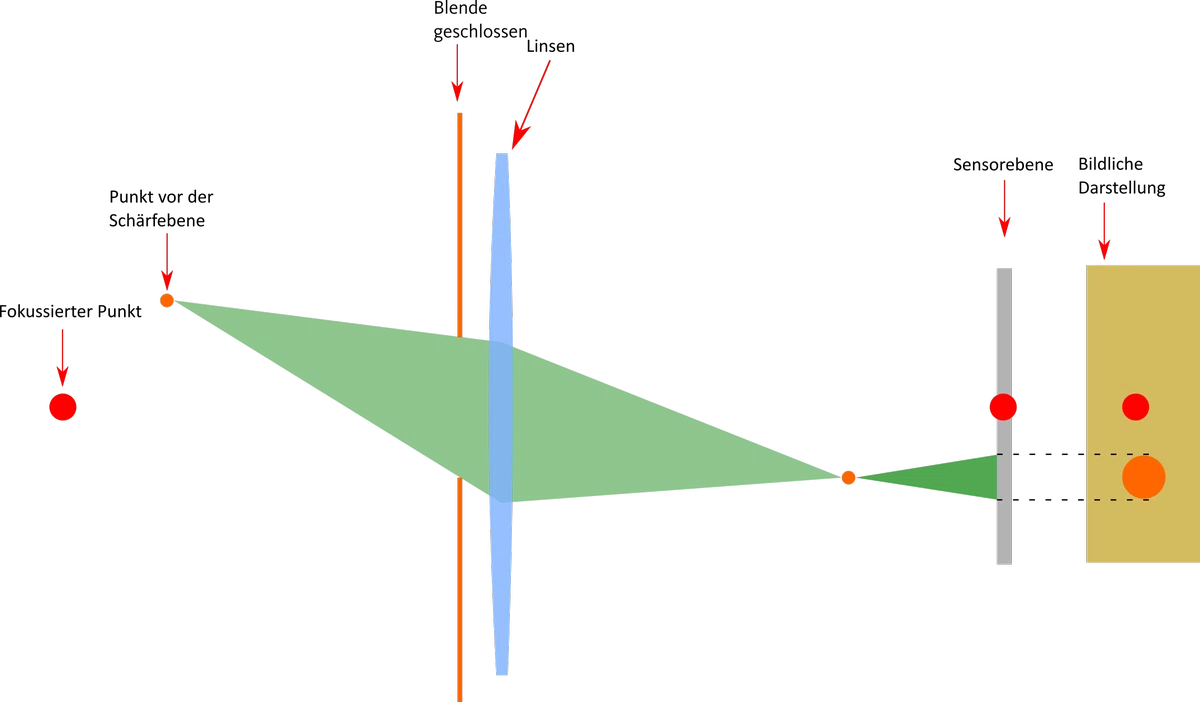

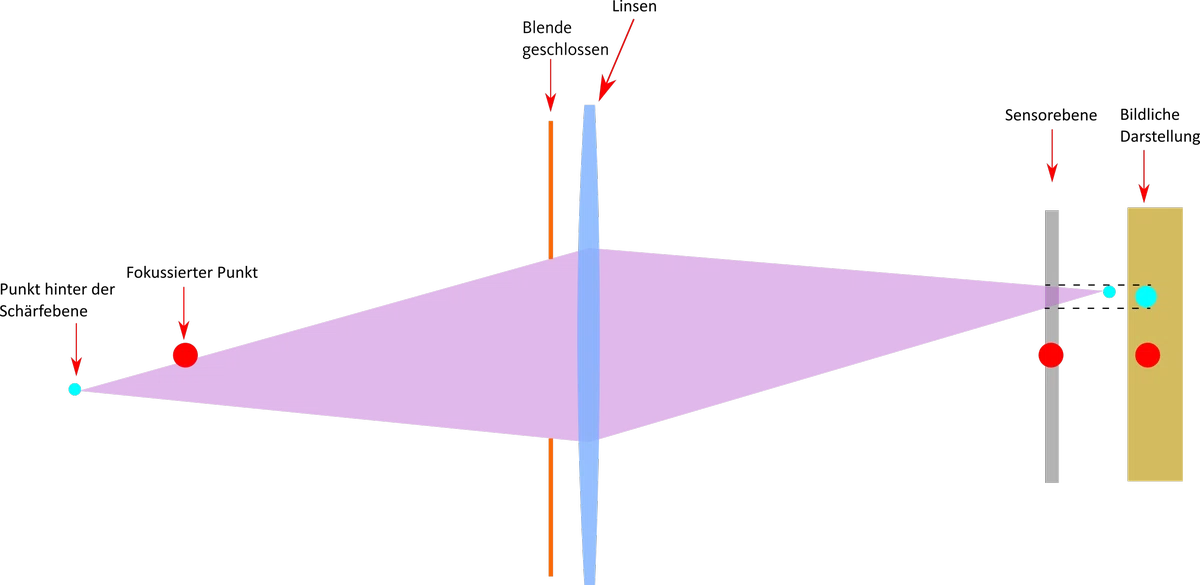

Das passiert im Objektiv und deiner Kamera

Im Objektiv wird das Licht durch verschiedene Linsen gebündelt, gebrochen und auf den Sensor projiziert.

Den Bündelungspunkt kannst du variieren, mit dem Fokus. Im Alltag auch „scharf stellen“ genannt.

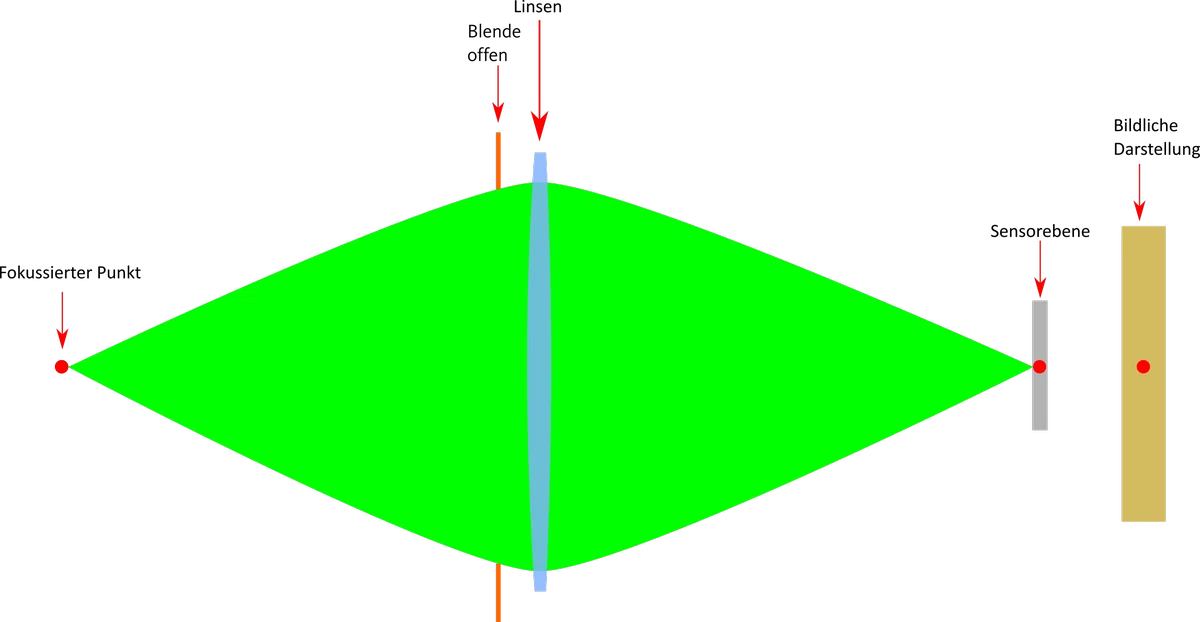

Das sieht, stark vereinfacht, in etwa so aus:

Soweit so einfach. Anders sieht es aus, wenn ein Punkt vor oder hinter dem fokussierten Punkt liegt.

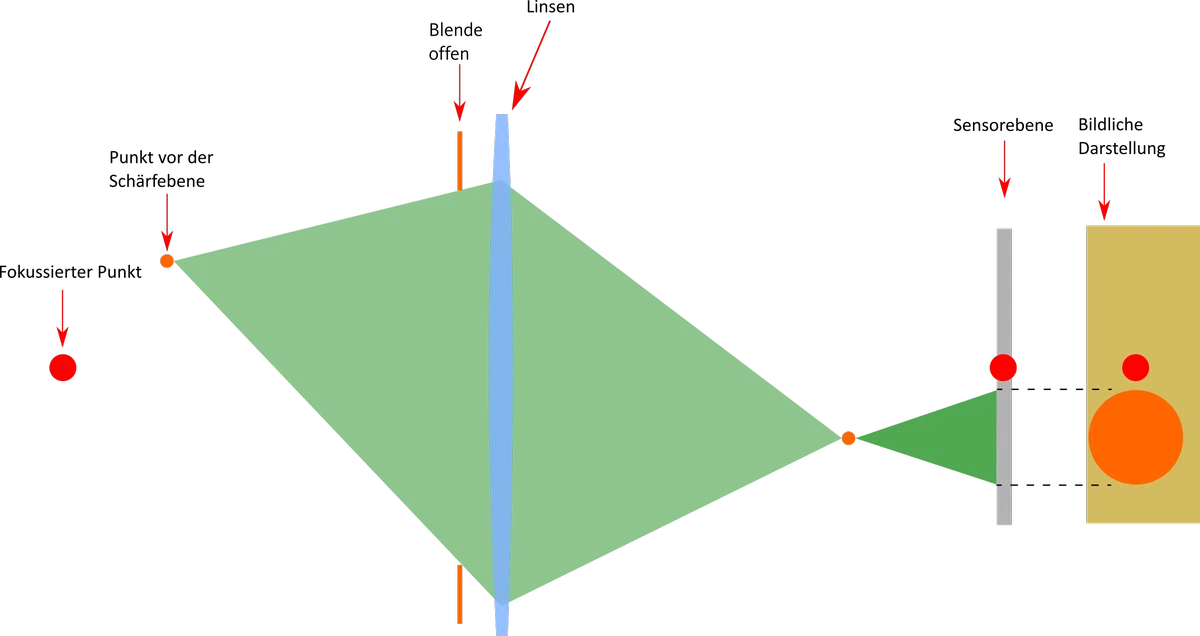

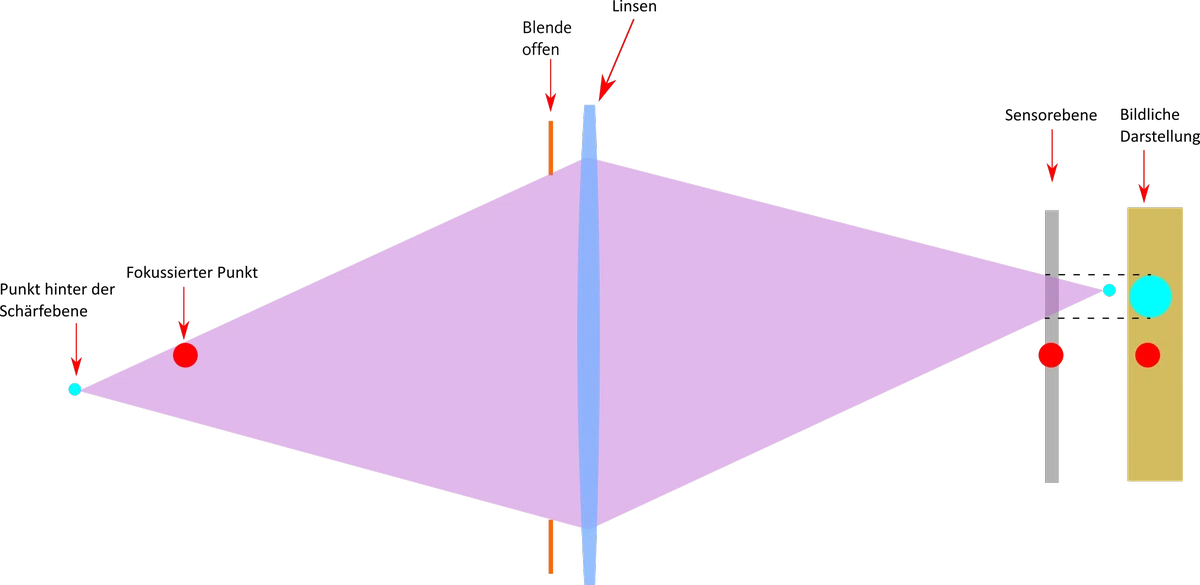

So sieht es mit weit geöffneter Blende aus.

Die Unschärfe entsteht durch den „Zerstreuungskreis“ (in der Darstellung rechts auf dem beigen Hintergrund). Dieser vergrößert sich, wenn ein beliebiger Punkt außerhalb der Schärfeebene liegt.

Die Größe des Kreises hängt von der Entfernung zur Schärfeebene ab.

Und je größer dieser Zerstreuungskreis ist, desto unschärfer wirkt die Darstellung im Bild.

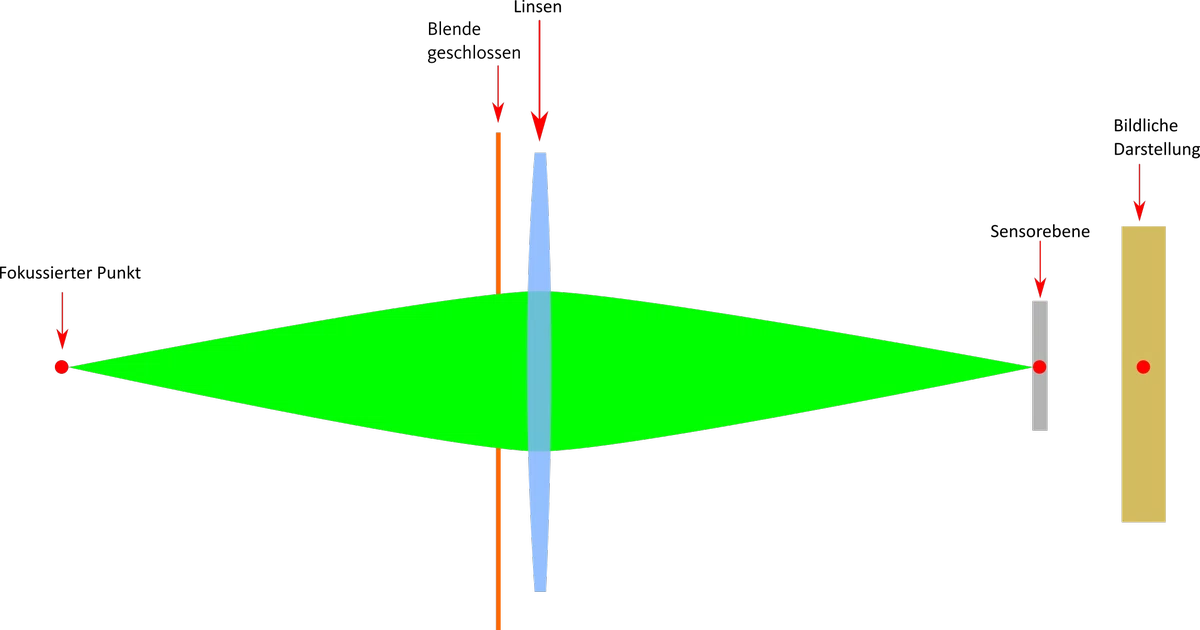

Durch die variable Blende wirkst du dem entgegen:

Mit dem Schließen der Blende reduzierst du den Querschnitt des Strahlenbündels.

Und gleichzeitig verkleinerst du den Zerstreuungskreis der Punkte außerhalb der Schärfeebene.

Je kleiner dieser Zerstreuungskreis, desto schärfer sieht dieser Punkt im Foto aus.

Je kleiner du die Blendenöffnung einstellst (eine kleine Blendenzahl wählst), desto mehr Schärfentiefe bekommst du in dein Foto.

Übrigens, auf geogebra.org findest du ein interaktives Tool, welches dir die Zerstreuungskreis-Funktion extrem gut erklärt. Zum interaktiven Schärfentiefe-Beispiel.

Lass‘ uns Folgendes festhalten:

Eine kleine Blendenzahl bedeutet:

- eine große Blendenöffnung

- eine geringe Schärfentiefe

- eine große Menge Licht gelangt in die Kamera und ermöglicht dir kurze Belichtungszeiten und/oder geringe ISO-Werte

Eine große Blendenzahl bedeutet:

- eine kleine Blendenöffnung

- eine große Schärfentiefe

- eine geringere Menge Licht gelangt in die Kamera, welche du mit langen Belichtungszeiten und/oder höheren ISO-Werten ausgleichst

Kaia kichert leise. „Siehst du, Ronja? So schlimm ist die Physik gar nicht. Eigentlich beschreibt sie nur, warum die Schärfe im Bild mal tief und mal ganz flach wirkt.“

Ronja legt die Ohren leicht an, aber ihre Augen glänzen neugierig. „Also… was genau bestimmt das?“

Kaia tippt mit dem Schnabel auf ihre Notizen. „Die Blende natürlich – kleine Zahl, große Öffnung, kleine Schärfentiefe. Große Zahl, kleine Öffnung, große Schärfentiefe. Aber auch die Brennweite und der Abstand spielen mit hinein. Je länger das Objektiv und je näher wir fokussieren, desto kleiner wird der scharfe Bereich.“

Ronja blinzelt. „Darum verschwimmt der Hintergrund so stark, wenn man bei einem Portrait mit Teleobjektiv arbeitet?“

„Genau!“, ruft Kaia fröhlich. „Und je weiter das Motiv vom Hintergrund entfernt ist, desto stärker verschwindet dieser in Unschärfe.“

Ronja zieht ihren Block heran und kritzelt mit energischem Strich: „Blende, Brennweite, Abstand.“ Dann schaut sie auf und lächelt. „Wenn das die Physik ist, kann ich damit leben.“

Kaia nickt zufrieden. „Und mehr noch: Du kannst damit Bilder gestalten, die genau so wirken, wie du es dir wünschst.“

Ronja legt den Stift beiseite und denkt angestrengt nach: „Also heißt das: Wenn ich möglichst viel Schärfe im Bild haben will, nehme ich einfach mmer eine große Blendenzahl?“

Kaia schaut neugierig auf die nächste Seite: „Das klingt logisch. Aber ob es wirklich so einfach ist, finden wir bestimmt gleich heraus.“

Viel Schärfe im Bild – also immer eine große Blendenzahl?

Ganz so einfach ist es leider nicht.

Denn mit der Verkleinerung der Blendenöffnung tritt ein weiteres physikalisches Phänomen immer stärker in Erscheinung: Die Beugungsunschärfe.

Exkurs: Die Entstehung der Beugungsunschärfe – stark vereinfacht

Schließt du die Blende, strömt das Licht durch eine sehr enge Öffnung in die Kamera. Lichtstrahlen werden dadurch an den Rändern der Blende stark gebeugt.

Licht bewegt sich in Wellen fort und stößt an der Blende auf ein Hindernis. Dieses führt dazu, dass einerseits Lichtstrahlen geblockt, andererseits gebeugt werden. Beides sorgt für Interferenzen. Oder grob vereinfacht erklärt: Die Wellen des Lichts geraten durcheinander. Sie können sich:

- überlagern (zwei hohe Wellenkämme treffen aufeinander)

- abschwächen (zwei Wellentäler treffen aufeinander)

- oder gänzlich auslöschen (Wellental und Wellenberg treffen aufeinander)

Zusätzlich entsteht zunehmend mehr Raum direkt hinter der Blende.

Das eintreffende Licht nutzt diesen Raum um sich zu zerstreuen. Und je mehr unausgefüllter Raum hinter der Blende vorhanden ist, desto stärker zerstreut es sich.

Physikalisch völlig unkorrekt aber als Hilfe zum Vorstellen: Wenn Wasser durch eine breite Öffnung fließt, plätschert es gewöhnlich ruhig vor sich hin. Wird diese Öffnung sehr eng, beginnt das Wasser sich hinter der Öffnung zu verwirbeln und zu zerstreuen. Je enger die Öffnung, desto stärker das Phänomen.

Beim Licht in Wellenform verhält es sich ähnlich. Und je mehr Raum zum Zerstreuen das Licht hinter der Blende findet, desto stärker nutzt es diesen.

Die Beugung des Lichtes bewirkt, dass der Anteil der sich linear auf den Sensor zu bewegenden Lichtstrahlen mit kleinerer Blendenöffnung ebenfalls kleiner wird. Der Anteil des gestreuten Lichts wird größer.

Das gebeugte und im Anschluss gestreute Licht bewegt sich nicht mehr geradlinig fort und bildet damit auch keine Lichtpunkte mehr auf dem Sensor.

Durch die Beugung entstehen sogenannte Airy-Scheibchen oder auch Beugungsscheibchen genannt.

Punkte werden zu Scheibchen

Je stärker die Beugung der Lichtstrahlen, desto größere Airy-Scheibchen bilden sie aus. Übersteigt die Größe der Airy-Scheibchen die Größe eines Pixels auf dem Sensor deiner Kamera, belegt also mehrere Pixel, gehen Strukturen verloren.

Und diese Darstellung nehmen wir im Foto als unscharf war.

Die Größe der einzelnen Pixel spielt dabei also auch eine Rolle. Je kleiner die einzelnen Pixel, desto stärker und früher erkennst du die Beugungsunschärfe in der 1:1-Ansicht.

Inwiefern die Beugungsunschärfe in der Praxis eine Rolle spielt, lasse ich mal dahin gestellt. SIe wird aber gern als Erklärung für unscharfe und verschwommene Bilder herangezogen. In vielen Fällen vielleicht ein bisschen zu vorschnell.

Im Artikel 18 Gründe für unscharfe und verschwommene Bilder – und was du dagegen tun kannst findest du noch eine Vielzahl an weiteren Möglichkeiten und Ursachen für verschwommene Fotos.

Und jetzt ganz pragmatisch

Für die Praxis will das folgendes bedeuten:

Bei weit geschlossenen Blenden (also sehr großen Blendenzahlen) nimmt die Schärfe im Bild wieder ab.

Wie sehr dich die Beugungsunschärfe stört, musst du selbst heraus finden. Eine allgemeingültige Aussage gibt es nicht.

Der beste Kompromiss zwischen Schärfentiefe und Beugungsunschärfe liegt im Bereich f/8 bis f/11.

Dennoch rate ich zur Entspannung. Sehr häufig fallen diese Unschärfen erst in der 100%-Ansicht auf. Ähnlich wie das Bildrauschen.

Was du machen kannst:

- Schnapp‘ dir deine Kamera.

- Such dir ein schönes Motiv.

- Fotografiere eine komplette Blendenreihe durch.

- Sieh dir die Bilder im Anschluss an einem Computermonitor an. Am besten so, dass das Foto den Bildschirm ausfüllt.

- Lege für dich fest, welche maximale Blende für dich noch akzeptabel ist.

Ronja legt die Ohren an. „Also doch nicht einfach immer eine große Zahl für mehr Schärfe. Ich hätte wirklich gedacht, das sei die sichere Lösung.“

Kaia blättert mit dem Schnabel noch einmal zurück und zeigt auf die Skizze. „Ich dachte das auch. Aber hier steht, dass das Licht bei einer winzigen Öffnung nicht mehr gerade durchgeht, sondern an den Rändern zerstreut wird.“

Ronja blinzelt. „Zerstreut… also wie feine Tropfen, die sich im Wind verteilen?“

Kaia nickt nachdenklich. „Ja, so stelle ich es mir vor. Und wenn das Licht nicht mehr gebündelt auf den Sensor fällt, verliert das Bild an Klarheit.“

Ronja seufzt leise und schreibt in ihren Block: „Große Zahl bringt mehr Schärfentiefe, aber zu groß nimmt der Schärfe wieder die Klarheit.“ Dann lächelt sie schief. „Am Ende bleibt uns wohl nur eines: es selbst auszuprobieren.“

Kaia flattert leicht mit den Flügeln. „Genau. Wir müssen eine ganze Blendenreihe durchfotografieren und die Ergebnisse vergleichen. Denn der beste Punkt steht nicht im Buch geschrieben, den muss jede Fotografin und jeder Fotograf für sich finden.“

Ronja legt den Stift neben ihren Block. „Also gut, wir probieren nachher in der Freistunde eine Blendenreihe durch. Aber eine Frage bleibt mir trotzdem.“

Kaia schaut sie neugierig an. „Welche denn?“

Ronja zieht die Ohren leicht zurück. „Woher weiß ich, wann ich welche Blende nehmen soll? Es gibt so viele Möglichkeiten.“

Kaia lächelt schmal und tippt mit dem Schnabel auf die nächste Seite. „Darum geht es wohl im nächsten Kapitel. Lass uns nachsehen, was das Buch dazu sagt.“

Welche Blende solltest du wählen?

Hat dich diese Frage schon beschäftigt?:

„Woher weiß ich denn, welche Blende ich für mein Motiv nehmen soll?“

Die Antwort liefert dir dein Motiv selbst.

Und ich gebe dir eine Übersetzungshilfe.

Blende und Motiv: Wie wählst du die richtige Blende?

Entscheidend für deine Blendenwahl sind Antworten auf folgende Fragen:

- Brauchst du für dein Motiv eine bestimmte Schärfentiefe?

- Fotografierst du ein statisches oder ein dynamisches Motiv?

Scharfe Elemente im Bild ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Entsprechend wichtig ist, dass dein Hauptmotiv scharf zu erkennen ist. Oder zumindest der bestimmende Teil des Hauptmotivs. Bei Mensch wie Tier sind das die Augen und das Gesicht.

Platte Menschengesichter sind einfacher zu fotografieren, als räumliche Hundegesichter (je nach Rasse). Mit anderen Worten: Wo bei einem Menschen eine Blende von f2 ausreicht, brauchst du bei einem Hund vielleicht schon f4.

Das schöne an der Digitalfotografie: Du kannst mit verschiedenen Blenden experimentieren und siehst sofort das Ergebnis.

Falls du bei der Fotografie nichts dem Zufall überlässt: Zum Schärfentieferechner.

Zur Erinnerung: Je weiter entfernt dein Motiv von der Sensorebene liegt, desto größer die Schärfentiefe. Also bei f8 und einem Meter Abstand vom Sensor ist die Schärfentiefe kleiner als bei f8 und zehn Meter Abstand vom Sensor.

Braucht dein Motiv keine bestimmte Schärfentiefe? Dann nutzt du eine Blende zwischen f5.6 und f8.

In diesem Bereich verfügen die meisten Objektive über die beste Abbildungsleistung.

Ist dein Motiv statisch oder dynamisch?

Bei einem statischen Motiv wählst du Blende und Belichtungszeit völlig frei. Ich nutze in diesen Fällen Blende 8. Die ISO bleibt auf dem niedrigsten Wert. Die Belichtung passe ich rein mit der Belichtungszeit an. Dazu brauchst du ein Stativ. Die Vor- und Nachteile eines Stativs findest du im Artikel: Das Stativ – ein verkanntes Hilfsmittel.

Fotografierst du ein dynamisches Motiv musst du ausloten. Wie gut belichtet ist dein Foto bei Blende 8 und der Mindestbelichtungszeit. Kannst du die Belichtungszeit nicht mehr verlängern, weil es zu Bewegungsunschärfe kommt, öffne die Blende. Unterschreitest du dadurch den Mindestbereich der Schärfentiefe, erhöhst du die Lichtempfindlichkeit.

Bekommst du Probleme mit den Helligkeitsunterschieden (je höher die ISO, desto geringer darf der Helligkeitsunterschied im Motiv sein), stößt du an die Grenzen der Physik. Hier hilft dann nur noch:

- kleinere Brennweite

- mehr Abstand zum Motiv

- besseres Licht abwarten (wenn möglich)

Noch ein Tipp zum Abschluss: Nutze bei statischen Motiven die Blendenhalbautomatik, den Modus A oder Av.

Wenn bei dynamischen Motiven die Anfangsblende deines Objektivs genug Schärfentiefe liefert, nutze den Modus S oder Tv (bei Canon und Pentax).

Wenn du es mit dynamischen Motiven zu tun hast und zusätzlich Schärfentiefe brauchst: Nutze den Modus M und, wenn vorhanden, die ISO-Automatik.

Ronja kratzt mit der Pfote über ihren Block. „Also, die Blende hängt nicht nur von Zahlen ab, sondern vor allem vom Motiv. Ein Gesicht braucht etwas anderes als ein rennender Hund.“

Kaia nickt. „Genau. Deshalb fragen wir zuerst: Welche Schärfentiefe brauche ich? Und bewegt sich mein Motiv oder nicht? Das sind die beiden Schlüssel.“

Ronja legt die Ohren nach vorn: „Heißt also: Bei stillen Motiven kann ich die Blende frei wählen, solange ich die Zeit und das Stativ habe. Bei Bewegung wird es kniffliger.“

„Richtig,“ antwortet Kaia, „dann musst du ausloten: Wie hell ist es, welche Blende gibt genug Schärfe, und was erlaubt die Belichtungszeit. Sonnenlicht macht es leichter.“

Ronja notiert langsam: „Motiv und Bewegung bestimmen die Blende. Und am Ende hilft nur ausprobieren.“

Kaia neigt den Kopf und deutet ein kleines Lächeln an. „Vielleicht weniger, als du denkst. In diesem Buch stehen ja schon Hinweise für typische Situationen. Wir müssen das Rad nicht jedes Mal neu erfinden.“

Ronja blinzelt und schmunzelt. „Dann schauen wir mal, was für Beispiele uns erwarten.“

Einstellungen für typische Situationen

Sonnenuntergang

Nach Kätzchen und Welpen das am häufigsten fotografierte Motiv.

Wir gehen davon aus, dass der Sonnenuntergang das Hauptmotiv ist. Kein Szenenbild für ein anderes Motiv.

Beantworte dir zunächst die Frage nach der Dynamik:

Der Sonnenuntergang ist statisch.

Bedeutet: Du kannst die Blende frei wählen.

Also Blende 8.

Lass‘ die ISO auf dem Grundwert. Die Belichtung passt du allein mit der Belichtungszeit an.

Falls du es vergessen hast, werde ich nicht müde zu betonen: Nutze ein Stativ!

Schwieriger wird es, wenn der Sonnenuntergang nicht das alleinige Hauptmotiv ist. Platzierst du in deinem Bild (was du unbedingt tun solltest!) Objekte in den Vordergrund, musst du ein wenig rechnen. Wenn das Objekt aber nicht gerade an der Frontlinse klebt, solltest du bei geringen Brennweite aber auch hier mit Blende 8 gut zurecht kommen.

Zu Sonnenuntergängen habe ich übrigens einen eigenen Artikel veröffentlicht: „Im Sonnenuntergang fotografieren – zwei Techniken in der Praxis„.

Milchstraße

Fotos der Milchstraße sind beeindruckend.

Diese Bilder zu erstellen, eine Herausforderung.

Denn Milchstraße und Erde bewegen sich. Zwar langsam, bei Belichtungszeiten von 30 Sekunden in Fotos aber sichtbar. Denn dann werden Sterne von Punkten zu Strichen. Und da die Milchstraße nur nachts zu sehen und zu fotografieren ist, kommst du sehr schnell auf so eine lange Belichtungszeit.

Das Motiv Milchstraße gibt dir eine Belichtungszeit vor. Diese hängt vom Bildwinkel der Fotos ab.

Im Artikel „Verstehe die Belichtungszeit – fotografiere noch heute wie ein Profi“ findest du eine Tabelle der Mindestbelichtungszeiten für punktförmige Sterne.

Damit auf den Bildern bei der festgelegten Belichtungszeit etwas zu erkennen ist, musst du die Belichtung mit der Blende anpassen. Aus Erfahrung gesprochen, bedeutet das: Blende so weit auf wie möglich; also am besten zwischen f1.4 und f2.8.

Außerdem jagst du die ISO ordentlich nach oben.

Wichtig für Fotos der Milchstraße:

- Kleine Brennweite

- große Blendenöffnung (also kleine Blendenzahl)

- Lichtempfindlichkeit des Sensors sehr hoch

Hundeportrait

Hundeportaits erfordern eine ausreichende Schärfentiefe, damit nicht nur die Augen scharf im Foto zu erkennen sind. Die sind zwar wichtig, aber schön wäre, wenn auch Schnauze und Ohren im Schärfebereich liegen.

Abhängig von Brennweite und Abstand der Fellnase fährst du mit Blende f4 bis f8 ziemlich gut.

Natürlich spielt auch hier wieder das Licht eine große Rolle. Denn in den seltensten Fällen bewegt sich der Hund gar nicht. Entsprechend benötigst du eine Belichtungszeit von mindestens 1/60 Sekunde. Bei längeren Brennweiten auch kürzere Zeiten.

Kleiner Extratipp: Bei einem unruhigen Hintergrund versuche mehr Abstand zu eben jenem zu halten. Du erinnerst dich? Je größer der Abstand zwischen fokussiertem Objekt und Hintergrund, desto stärker verschwimmt der Hintergrund.

Hunde in Aktion

Hunde in Aktion (oder allgemein schnelle Bewegungen) stellen große Herausforderungen an dich, deine Kamera und dein Objektiv.

Der Hund in Bewegung ist ein dynamisches Motiv. Entsprechend brauchst du mindestens 1/500 Sekunde, wenn du Bewegungsunschärfe ausschließen möchtest.

Je größer die Schärfentiefe, desto besser für dein Foto. Entsprechend solltest du Blenden von mindestens f4 oder kleiner verwenden. Denn der größere Bereich der Schärfentiefe steigert die Wahrscheinlichkeit, scharfe Fotos zu bekommen.

Dafür jagst du dann auch an sonnigen Tagen die ISO hoch. Sollte das nicht reichen und die Bilder zu dunkel werden, versuche als erstes die Blende Stück für Stück weiter zu öffnen.

Abhängig von der Genauigkeit des Autofokus deiner Kamera und der Geschwindigkeit des AF deines Objektivs rechne mit sehr viel Ausschuss. Also Bildern, bei denen der Fokus nicht sitzt oder die zu dunkel sind. Das kannst du kaum verhindern.

Am Rande: Das Fokussieren von schnellen Motiven ist eine Kunst für sich. Mittlerweile gibt es sogar KI-gestützte AF-Module, die Tieraugen erkennen. Das kann sicher helfen, mit Ausschuss musst du trotzdem rechnen.

In Zahlen: Wenn ich Ronja im Rennen fotografiere sind etwa 20 Prozent der Bilder zu gebrauchen. Mit der vorherigen Kamera waren es noch weniger. Mit zunehmender Erfahrung steigt die Rate aber an.

Die Tipps kannst du übrigens für alle schnellen Objekte anwenden. Also nicht nur für Hunde. Auch für Vögel, Pferde, Katzen et cetera. Auch für fahrende Autos, wobei es da aber mit dem Augen-AF schwierig werden dürfte… .

Lost Places

Bei Lost Places, Fotos von verlassenen Orten und Gebäuden, handelt es sich um statische Motive.

Hier empfehle ich dir Blenden mit einem Mindestwert von f8.

In den meisten Fällen bewegst du dich durch Räumlichkeiten, so dass du einen großen Bereich an Schärfentiefe brauchst.

Die Belichtung gleichst du mit Hilfe der Belichtungszeit und der ISO aus.

Muss ich noch erwähnen, dass ich dir ein Stativ empfehle?

Andernfalls gerätst du schnell an die Grenze der Belichtungszeit, die du ohne Verwackeln aufnehmen kannst. Dann kannst du nur noch mit der ISO ausgleichen.

Makro

Makroaufnahmen stellen dich vor eine spezielle Herausforderung.

Das Ziel einer Makroaufnahme: Kleine und unbeachtete Dinge formatfüllend aufzunehmen.

Bedeutet: Du musst sehr dicht an das Motiv heran.

Das stellt dich vor zwei Probleme:

- je dichter das Motiv, desto geringer die Schärfentiefe

- je geschlossener die Blende, desto deutlicher tritt die Beugungsunschärfe auf

Du nutzt für Makroaufnahmen weit geschlossene Blenden, also alles ab f8. Sehr häufig sind Aufnahmen mit Blenden zwischen f11 und f32.

Bei meinem 90 Millimeter Tokina an der Fuji X-T3 beträgt der Bereich der Schärfentiefe bei f8 bei einem Meter Abstand lediglich 1,9 Zentimeter. Blende ich auf f22 ab, steigt der Bereich auf immerhin 9,7 Zentimeter. Auch noch nicht die Welt.

Und weitere Schwierigkeiten gesellen sich dazu, wenn du draußen fotografierst. Der Wind sabotierte mir schon so manche Aufnahme. Und wenn dein Motiv ein bestimmtes Insekt sein soll, dass sich natürlicherweise bewegt, steigt die Komplexität.

Das Dilemma in der Zusammenfassung:

Du schließt die Blende sehr weit, da du das Insekt möglichst komplett scharf (also viel Schärfentiefe) haben möchtest. Wind und Eigenbewegung des Motivs erfordern wiederum eine kurze Belichtungszeit.

Du brauchst also viel Licht und hohe ISO-Werte um korrekt belichtete Fotos aufzunehmen.

Und Geduld. Sehr viel Geduld. Ähnlich wie bei den Hunde-Action-Fotos wirst du sehr viel unbrauchbare Fotos erstellen, bis ein wirklich gutes dabei ist.

Kleiner Extratipp: Erfahrene Makro-Fotograf*innen ziehen sehr früh am Morgen los. Die kühlen Temperaturen verlangsamen die Bewegungen der Insekten. Das hiflt enorm. Und mit etwas Glück herrscht Windstille.

Sport

Ähnlich wie bei rennenden Hunden gehst du beim Sport vor.

Sport läuft, normalerweise, sehr dynamisch ab. Du achtest also auf die Belichtungszeit um keine Bewegungsunschärfe im Foto zu haben.

Probiere Belichtungszeiten aus, bei denen das Motiv scharf ist (Beim Volleyball nutze ich nie weniger als 1/1000 Sekunde).

Danach prüfst du, wie weit die Blende geschlossen sein muss, um Athlet*innen möglichst scharf in den Fokus zu bekommen.

Wenn ausreichend Licht vorhanden ist, nutze die Mindestbelichtungszeit und schließe die Blende. Wie bei rennenden Hunden steigert der größere Schärfentiefebereich die Wahrscheinlichkeit, korrekt fokussierte Bilder aufzunehmen.

Die Belichtung gleichst du mit der Lichtempfindlichkeit aus. Bei Sportarten an der frischen Luft klappt das erfahrungsgemäß gut. Fies wird es bei Hallensportarten. Denn Sporthallen gleichen einem Tunnel bei Nacht. Gut möglich, dass du hier an die Grenzen deiner Ausrüstung stößt.

Landschaft

Landschaften fotografierst du ähnlich wie Sonnenuntergänge.

Blende f8, geringster ISO-Wert und Belichtungszeit so, dass es passt.

Und natürlich fotografierst du Landschaften mit einem Stativ. 😉

Herausforderungen hinsichtlich der Blende erlebst du, wenn du Objekte in den Vordergrund rückst und diese samt Hintergrund scharf im Bild erscheinen sollen.

Schließe die Blende bis zu dem Wert, den du trotz Beugungsunschärfe für vertretbar hältst.

Kurze Brennweiten vereinfachen dir das Fotografieren ebenfalls.

Und Abstand vom Objekt im Vordergrund zur Frontlinse.

Produkte

In der Produktfotografie benötigst du sehr viel Schärfentiefe. Du musst also stark abblenden.

Werte zwischen f8 und f32 (wenn dein Objektiv das zulässt) sind bei Produktfotos normal. Es sei denn, du willst nur bestimmte Teile durch Schärfe hervorheben, etwa einen Edelstein auf einem Ring.

Denn für eine gelungene Präsentation sollte das gesamte Produkt im Schärfebereich liegen. Ähnlich wie bei Makroaufnahmen gleichst du die geschlossene Blende mit der Belichtungszeit aus.

Fotografierst du ein Produkt, welches sich bewegt, tastest du dich an die maximale Belichtungszeit heran und gleichst die Belichtung mit der Lichtempfindlichkeit aus.

Für Produktfotos gibt es spezielle Fotoboxen mit eingebautem Licht. Das verhindert sehr hohe Lichtempfindlichkeiten. Und natürlich erwähne ich, dass dir ein Stativ auch für Produktfotos sehr viele Vorteile verschafft. Zumindest bei statischen.

Ronja schließt die Augen und pustet leise durch die Nase. „So viele Möglichkeiten… Sonnenuntergang, Makro, Hunde in Aktion, sogar Produkte. Wie soll ich mir das alles merken?“

Kaia schmunzelt: „Es klingt nach viel, aber eigentlich dreht sich alles wieder um dieselben Fragen: Statisch oder dynamisch? Viel Schärfentiefe oder wenig?“

Ronja blinzelt: „Also nicht hundert Rezepte, sondern ein Grundmuster, das sich immer wieder anpasst.“

„Genau,“ sagt Kaia. „Und dieses Kapitel zeigt uns, wie es sich in der Praxis anfühlt. Fast so, als ob wir weniger ausprobieren müssten.“

Ronja legt nachdenklich den Kopf schief. „Oder zumindest gezielter.“

Als Ronja die Seite umblättert, richtet sie sich plötzlich auf, die Augen weit offen, ihre Ohren vor Aufregung nach vorn gerichtet: „Kaia, schau mal! Jetzt geht es darum, wie man die Blende bewusst einsetzt. Endlich nicht nur Zahlen und Regeln, sondern Wirkung im Bild.“

Kaia folgt ihrem Blick und nickt. „Stimmt. Nach all der Technik sind wir jetzt bei dem Teil, für den das alles gut ist. Gestaltung.“

Ronja stupst mit der Pfote auf die Überschrift. „Genau das habe ich mir gewünscht. Zu verstehen, wie die Technik Gefühle in einem Bild formt.“

Wie du die Blende in deinen Bildern einsetzen kannst

Unsere Augen sind daran gewöhnt, scharfen Bildelementen mehr Aufmerksamkeit zu schenken als unscharfen.

Nutze das, um die Aufmerksamkeit der Zuschauenden auf dein Motiv zu lenken und alles Unwichtige und Ablenkende auszublenden.

Das ist zugleich eine der häufigsten Verwendungen der Unschärfe.

Lenke mit dem Schärfepunkt die Aufmerksamkeit

Im Bild oben will ich die Aufmerksamkeit der Zuschauenden auf den Pilz legen. Da der Hintergrund unruhig ist, öffnete ich die Blende. Das sorgt dafür, dass der Hintergrund in Unschärfe versinkt.

Gleichzeitig reflektiert der Morgentau das Sonnenlicht. So entstehen die runden Lichtpunkte. Das wirkt beruhigend und harmonisch. Fast schon verträumt.

Es gibt aber noch andere Anwendungsbereiche. Im Bild des Pilzes taucht es schon auf:

Du kannst mit dem bewussten Einsatz der Unschärfe einen räumlichen Eindruck in deinem Bild erwecken.

Das ist schon so alltäglich, dass es uns gar nicht mehr auffällt.

Hältst du dir ein Objekt vor die Nase, verschwimmt der Hintergrund. Konzentrierst du dich auf den Hintergrund, verschwimmt das Objekt vor deiner Nase.

Funktioniert in der Fotografie genauso.

Oben siehst du, was ich meine. Die vorderen Steine versinken in Unschärfe. Die Steine im Hintergrund auch. Dadurch wirkt das Bild sehr räumlich.

Oder du verzichtest komplett auf Unschärfe.

Das passiert häufig in der Landschaftsfotografie. Denn dort sollen die Bilder in der Regel die komplette Szenerie scharf zeigen. So wie im Bild unten.

Für das Bild verwendete ich mit f/13 eine geschlossene Blende.

Denn ich wollte das gesamte Motiv scharf haben. Also sowohl den Stein im Vordergrund, als auch die Inseln und den Himmel im Hintergrund.

Wenn wir uns über die Blende unterhalten, gehört auch das dazu:

Zu wissen, wo Unschärfe hinderlich ist.

Und mit deinem Wissen kennst du die Schritte, wie du auf Unschärfe verzichtest:

In dem du die Blende einfach schließt.

Weitere Möglichkeiten wie du Unschärfe und verschwommene Bilder vermeidest, findest du übrigens im Artikel: 18 Gründe für unscharfe und verschwommene Bilder – und das du dagegen tun kannst.

Ronja richtet sich auf, ihre Augen leuchten, sie wedelt fröhlich mit dem Schwanz: „Es ist fast so, als könnte man mit der Blende den Blick führen wie mit einer weisenden Hand. Das Wichtige bleibt klar, alles andere verschwindet in sanften Farbverläufen.“

Kaia nickt und deutet mit dem Schnabel auf die Seite. „Genau. So lenkst du die Aufmerksamkeit. Offene Blende für das Motiv, geschlossene Blende für das Ganze. Und manchmal entsteht durch die Unschärfe sogar ein räumlicher Eindruck.“

Ronja lacht leise. „Es ist, als ob das Bild nach hinten offen wird und Platz bekommt.“

Kaia schmunzelt. „Genau das meint Schärfentiefe. Vordergrund und Hintergrund verschwimmen, und so wirkt das Foto plötzlich räumlich. Und bei Landschaften drehst du es um: Da soll kein Schleier stören, alles bleibt scharf. Darum schließt du die Blende.“

Ronja seufzt zufrieden. „Dann ist die Blende wirklich mehr als Technik. Sie ist ein Werkzeug, um Gefühle im Bild zu wecken.“

Sie blättert weiter und legt den Kopf schief. „Kaia… hier steht etwas von Bokeh. Was das wohl sein soll?“

Kaia neigt den Kopf und blinzelt. „Bokeh? Den Begriff kenne ich nur für Sträuße und Gestecke. Aber in der Fotografie? Keine Ahnung.“

Ronja stupst mit der Pfote auf die Überschrift. „Dann lass uns herausfinden, was dahinter steckt.“

Kaia nickt langsam. „Und warum darüber offenbar so viel diskutiert wird.“

Das Bokeh – die Diskussionen über weiche Verläufe von Schärfe zu Unschärfe

Der Begriff „Bokeh“ beschreibt die unscharfen Bereiche und deren Darstellung im Bild sowie den Übergang von Schärfe zu Unschärfe.

Es existieren unzählige Forenbeiträge und Diskussionen zu diesem Thema. Dabei hängt die Einschätzung eines ansprechenden Bokehs stark vom eigenen Empfinden ab.

Einen Grundkonsens gibt es trotz der vielen Diskussionen dennoch:

Ansprechend wirken kreisrunde Darstellungen von Lichtern.

Sicher kennst du Bilder von Lichterketten, die außerhalb der Schärfeebene liegen und als kleine, helle Kreise im Bild zu erkennen sind.

Das obige Bild nahm ich mit einem Tokina 90/2.5 auf. Das Bokeh dieses Objektivs erkennen alle Fotograf*innen als wohlgefällig an. Vor allem ist es berühmt für die runden Lichtpunkte.

Und wo wir schon dabei sind:

Häufig weisen Festbrennweiten ein angenehmeres Bokeh auf als Zoom-Objektive.

Ebenfalls interessant: Mit Einführung der Digitaltechnik stieg die Nachfrage nach absoluter Schärfe.

Die Hersteller reagierten darauf und entwickelten Objektive, die sie auf Bildschärfe trimmten.

Dies ging zu Lasten des Bokehs. So erfreuten und erfreuen sich alte Objektive einer wachsenden Beliebtheit. Die Entwicklung der spiegellosen Systemkameras (DSLM) sorgte für einen zusätzlichen Schub. Denn an Kameras dieser Bauart lassen sich nahezu alle Objektive adaptieren.

Doch zurück zum Thema.

Oben siehst du ein Beispiel für ein weniger gefälliges Bokeh. Trotz Blende f/2.8 wirken die Übergänge in der Unschärfe nicht fließend. Das Bild nahm ich mit einem Zoomobjektiv auf. Schon ein Unterschied zum Bild mit der Schraube auf Eis, oder?

Da das Bokeh auch von deinem Geschmack abhängt, probiere deine Objektive aus.

Dadurch bekommst du ein Gefühl dafür, welche sich für Bilder mit präsentem verschwommenen Vorder- oder Hintergrund eignen.

Ronja legt die Ohren an: „Also beschreibt das Wort Bokeh wie die Unschärfe aussieht. Und ob sie angenehm wirkt oder nicht.“

Kaia nickt langsam. „Ja. Und offenbar gibt es darüber endlose Diskussionen. Manche mögen runde Lichtpunkte, andere stören sich an harten Rändern. Am Ende ist es Geschmackssache.“

Ronja blinzelt. „Das heißt, ich muss selbst schauen, wie meine Objektive das Bokeh darstellen.“

„Genau,“ sagt Kaia. „Darum probieren viele ihre Objektive aus und entscheiden danach, ob ihnen das Bokeh gefällt. Da gibt es kein richtig oder falsch.“

Ronja legt den Kopf schräg, ihre Augen glänzen. „Es geht also nicht nur um Technik und Zahlen, sondern darum, ob das Ergebnis schön wirkt. Dann ist das wieder einer dieser Momente, in denen Technik und Gefühl zusammenfinden.“

„Ja. Das ist das Tolle an der Fotografie,“ antwortet Kaia lächelnd. Sie blättert die Seite um. Als sie die Überschrift entdeckt, blitzen ihre Augen neugierig auf: „Die Sonne als Stern? Wie soll aus einer runden Sonne plötzlich ein Stern werden? Ob da ein physikalischer Trick dahinter steckt?“

Ronja stellt die Ohren auf und lacht leise. „Die Sonne als strahlender Stern… Das ist sie ja. Aber die Überschrift meint bestimmt etwas anderes.“

Kaia schmunzelt. „Vielleicht geht es um Licht, das sich bricht oder zerstreut. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich will wissen, was dahintersteckt.“

Ronja stupst mit der Pfote auf die Seite. „Dann lass uns weiterlesen. Ich bin gespannt, was das Buch damit meint.“

Lass‘ die Sonne als Stern erstrahlen

Neben der Unschärfe kannst du mit der Blende noch ein anderes Phänomen in deine Bilder zaubern:

Bei geschlossener Blende und einer hellen Lichtquelle im Foto, entsteht ein Blendenstern.

Das sieht so aus:

Je kleiner und punktueller die Lichtquelle, desto einfacher gelingen dir diese Sterne.

Am einfachsten funktioniert das mit (Ultra-)Weitwinkelobjektiven. Durch den Bildwinkel erscheinen Objekte stark verkleinert. Das kannst du bei der Sonne sehr gut nutzen.

Und auch wenn es einen Spruch zum Fotografieren in der Mittagssonne („Von elf bis drei, hat der Fotograf frei“) gibt: So ein Blendenstern wertet bei fahlem Mittagslicht dein Foto auf.

Ebenfalls reizvoll: Wenn der Stern über eine scharfe Kontrastkante hinaus scheint.

Das Phänomen funktioniert übrigens nicht nur mit der Sonne. Sondern mit jeder Lichtquelle.

Also auch mit Straßenlaternen, Lichterketten, Kerzen…

Probiere es aus.

Blende soweit wie möglich schließen, Kamera auf ein Stativ und los geht’s.

Kleiner Nachtrag: Wie alle Elemente nutzt sich der Blendenstern bei zu häufiger Anwendung ab. Setze ihn also dann ein, wenn er das Bild aufwertet. So wie oben im Gebirgsbild. Ohne Stern wäre der Himmel ziemlich langweilig.

Und falls du im vorherigen Text gut aufgepasst hast: Ja, für einen Blendenstern musst du die Beugungsunschärfe in Kauf nehmen.

Ronja stellt die Ohren auf. „Also kann die Blende nicht nur verschwimmen lassen, sondern auch Sterne ins Bild zaubern. Das klingt fast wie ein Trick.“

Kaia nickt nachdenklich. „Wenn die Blende geschlossen ist und eine helle Lichtquelle im Bild liegt, entstehen diese Strahlen. Das funktioniert mit der Sonne genauso wie mit einer Kerze oder einer Laterne.“

Ronja blinzelt neugierig. „Dann brauche ich wohl mein Stativ, wenn ich das ausprobieren will.“

„Genau“, sagt Kaia. „Aber besser nicht zu oft, sonst nutzt sich der Effekt ab.“

Ronja lächelt. „Dann setze ich so einen Stern nur ein, wenn er das Bild wirklich funkeln lässt.“

Sie blättert um und legt die Ohren an und den Kopf schräg: „Kaia, hier steht etwas von Vignettierung. Was soll das denn sein?“

Kaia neigt den Kopf. „Vignette kenne ich eigentlich nur als Aufkleber für die Maut in Österreich. Aber das hat ja mit Fotografie nichts zu tun…“

Ronja kichert leise. „Dann lass uns herausfinden, was Vignette in der Fotografie bedeutet.“

Wie du die Vignettierung für deine Bilder nutzt und was das mit der Blende zu tun hat

Hinter dem Begriff „Vignettierung“ verbirgt sich der Lichtabfall an den Rändern.

Auf eine Form der Vignettierung nimmst du mit der Blende Einfluss.

Hier ein Beispiel. Ich habe es bewusst sehr stark übertrieben:

Streng genommen gibt es drei verschiedene Arten von Vignettierung:

- Die künstliche.

- Die natürliche.

- Die Pixel-bezogene.

Die künstliche Vignettierung entsteht durch die Bauart der Objektive. Manchmal aber auch ganz platt durch eine falsch angesetzte Streulichtblende oder die Verwendung von Filtern.

Die anderen beiden Arten kannst du nicht beeinflussen. Darauf kannst du lediglich in der Nachbearbeitung Einfluss nehmen.

Klicke auf die Überschrift, wenn du die technische Erklärung zur Vignette lesen willst.

Die künstliche Vignettierung

Diese kommt folgendermaßen zustande:

Bei einer sehr großen Blendenöffnung treten Lichtstrahlen sehr dicht am Gehäuse des Objektivs in die Kamera ein.

Der Tubus schattet die Lichtstrahlen ab und sorgt damit für den Helligkeitsabfall an den Bildränder

Dem wirkst du am einfachsten durch Abblenden entgegen.

Die verkleinerte Blendenöffnung blockiert die abgeschatteten Lichtstrahlen, so dass diese gar nicht erst auf den Sensor treffen.

So paradox es klingt: Eine kleinere Blendenöffnung sorgt damit für weniger Lichtabfall an den Rändern deines Bildes.

Die anderen beiden Arten der Vignettierung erwähne ich im Folgenden hier nur zum Zwecke der Vollständigkeit.

Die natürliche Vignettierung

Die natürliche Vignette beruht auf optischen Gesetzen. Falls du es genau wissen willst: Der natürliche Randlichtabfall ergibt sich aus dem Bildwinkel, ich nenne ihn α. Diesen Winkel α halbieren wir und setzen den Kosinus-Wert in die 4. Potenz.

Ein Beispiel:

Ich nutze gern ein 16mm Objektiv an meiner Fuji mit APS-C-Sensor. Aus Brennweite und Sensorgröße ergibt sich ein Bildwinkel α von 82,4°. Diesen halbieren wir: 41,2°.

Der Kosinus aus 41,2° beträgt ~ 0,75.

Und davon die 4. Potenz: ~ 0,32.

Tada! Wir haben die Stärke des natürlichen Randlichtabfalls ermittelt.

Praktikabel? Eher weniger.

Wichtig zu wissen? Ja. Denn diese natürliche Vignettierung tritt immer auf. Je größer der Bildwinkel (je kleiner die Brennweite), desto stärker.

Die Pixel-bezogene Vignettierung

Die Pixel-bezogene Vignettierung bezieht sich allein auf Digitalkameras.

Die Pixel der Bildsensoren stehen alle im gleichen Winkel zur Frontlinse, nämlich 90°.

Das Licht trifft aber in unterschiedlichen Winkeln auf den Bildsensor.

Dadurch erhalten die Pixel am Rand des Sensors weniger Licht, als die Pixel in der Bildmitte.

Auch das kann für einen Lichtabfall an den Rändern sorgen.

Auch diesen Lichtabfall kannst du nur in der digitalen Bildbearbeitung ausgleichen.

Denn am Winkel des Lichts und der Pixel zur Frontlinse veränderst du im besten Falle nichts. 🙂

Nutze den Randlichtabfall

Ja, auch dieses optische Phänomen kannst du kreativ in deinen Bildern einsetzen.

Durch die abgedunkelten Ränder treten störende Inhalte in den Hintergrund.

Die Vignette steuert den Fokus auf die zentral angeordneten Bildinhalte.

Siehst du den Unterschied in den beiden Bildern oben?

Die Unschärfe im Vordergrund signalisiert die Beobachtungsposition.

Die Vignettierung unterstreicht hierzu einerseits das Beobachten. Andererseits rückt sie das zentrale Element, die Moschusochsen, sehr klar in den Fokus.

Vielleicht etwas überinterpretiert: Das zweite Bild wirkt wie ein Blick durch ein Fernrohr.

Für die Transparenz: Die Vignette im Bild oben entstand nicht durch das Objektiv. Ich fügte sie nachträglich hinzu. Mit einem einfachen, mittigen Farbverlauf in Gimp.

Nutze die Vignettierung, gern auch nachträglich in der Bearbeitung, und lenke die Blicke auf dein Hauptelement im Bild.

Oder verwende die Vignette, um deinem Bild etwas Geheimnisvolles mitzugeben.

Falls du keine Vignette in deinem Bild haben willst

Besonders bei Landschaftsbildern will ich die Vignette allerdings nicht in meinen Bildern haben.

Dazu nehme ich meine Bilder grundsätzlich im RAW-Format auf, was die Bearbeitung enorm erleichtert. Mehr zum Thema RAW-Format findest du in meinem Artikel: „RAW oder JPEG? Glaubensfrage in der Fotografie?„.

Alle gängigen RAW-Konverter verfügen über Funktionen, mit denen du gezielt die Bildecken sanft aufhellen kannst.

Bei RAW-Therapee sieht das so aus:

Das funktioniert mit dieser Bearbeitung auch umgekehrt, wenn du die Vignettierung im Bild verstärken willst.

Falls du noch mehr über Bildbearbeitung in RAW-Therapee wissen möchtest: „Bildbearbeitung in RAW-Therapee – in 10 Minuten bessere Bilder„.

Ronja legt die Ohren an und blinzelt. „Also geht es bei der Vignettierung darum, dass die Ränder dunkler werden. Erst dachte ich, das sei ein Fehler. Aber jetzt merke ich, dass es auch spannend wirken kann.“

Kaia beugt sich über die Seite. „Ja, interessant finde ich, dass es verschiedene Arten gibt. Manche entstehen durch die Technik, andere durch die Bauweise des Objektivs. Und egal welcher Art, wir können sie alle nutzen.“

Ronja lächelt. „Ja, so wirkt ein Bild fast wie ein Blick durch ein Fernrohr. Geheimnisvoll, als würde man etwas Verstecktes beobachten.“

Kaia schmunzelt. „Oder man hellt die Ränder wieder auf, wenn es stört. Mir gefällt, dass wir entscheiden können, ob wir es nutzen oder nicht.“

Ronja atmet leise aus und legt die Pfote auf den Block. „Die Blende kann so viel mehr, als ich am Anfang gedacht habe. Sie lenkt den Blick, sie verändert das Licht, sie schafft Tiefe und sogar diese geheimnisvollen Ränder.“

Kaia flattert aufgeregt mit den Flügeln: „Ja, die Blende zeigt, wie eng Physik und Mathematik mit der Wirkung unserer Bilder verbunden sind.“

Ronja lächelt, ihre Augen leuchten. „Stimmt. Mit so viel Technik lassen sich Gefühle erzeugen. Wer hätte das gedacht?“

Kaia nickt. „Genau darin liegt die Kraft der Fotografie. Aus Zahlen und Gesetzen wird Ausdruck.“

Ronja klappt ihren Block zu und springt auf. „Sie mal, Kaia. Das Buch endet hier. Und es gibt Aufgaben. Mir reicht es jetzt mit Lesen und Schreiben. Ich will fotografieren. Lass uns mit den Übungen anfangen. Ich will das ganze Wissen endlich in die Praxis bringen.“

Aufgabe 1: Erstelle eine Blendenreihe

Für die erste Aufgabe suchst du dir einen beliebigen Gegenstand:

- dein Lieblingsbuch

- ein Kuscheltier

- eine Blume

- ein Lego-Spielzeugschiff

- …

Dann stellst du deine Kamera auf ein Stativ (oder eine andere feste Unterlage).

Du wählst mit dem Moduswählrad das „A“ (oder „Av“ bei Canon und Pentax) aus.

Jetzt stellst du die kleinste mögliche Blendenzahl ein und machst das erste Bild.

Du drehst eine Stufe weiter und machst das nächste Bild.

Das wiederholst du, bis du die höchste Blendenzahl erreicht hast.

Und zum Schluss siehst du dir die Bilder am Rechner an. Achte besonders auf die zunehmende Schärfentiefe.

Aufgabe 2: Hebe ein Motiv durch den Einsatz der Unschärfe hervor

Sieh dich nach einem weiteren Motiv um.

Um es zu vereinfachen, wenn du spontan keine Idee hast:

Nimm den Gegenstand, der links am Rand deines Schreibtisches steht.

Schnall‘ deine Kamera wieder auf das Stativ. Lege den Gegenstand so auf einen Tisch, dass er recht dicht am Hintergrund liegt.

Stelle wieder den Modus A oder Av ein, wähle die kleinste Blendenzahl und nimm das erste Bild auf.

Jetzt überprüfe dein Ergebnis.

Ist der Hintergrund noch zu gut zu erkennen, so dass er ablenkt?

- Ja: Rücke deinen Gegenstand weiter weg vom Hintergrund.

- Nein: Super. 🙂

Reicht die Schärfentiefe für deinen Gegenstand, also das Motiv, aus?

- Ja: Super.

- Nein: Schließe die Blende etwas weiter (erhöhe die Blendenzahl).

Möglicherweise musst du beide Fragen ein paar Mal durchlaufen, bis dir das Ergebnis passt. Dafür sammelst du direkt Erfahrung im Umgang mit der Blende.

Aufgabe 3: Wandle Licht in Sterne um

Diese Aufgabe stellt dich vor eine größere Hürde.

Versuche in einem Bild einen Blendenstern abzubilden.

Dafür brauchst du eine möglichst kleine aber starke Lichtquelle.

Am einfachsten geht das mit der Sonne.

Schnall‘ deine Kamera wieder auf das Stativ.

Such‘ dir das Objektiv mit der kleinsten Brennweite. Falls du ein Zoom-Objektiv verwendest: Drehe die Brennweite auf den kleinsten Wert.

Wähle den Modus „A“ oder „Av“ und stelle die größte Blendenzahl ein und nimm ein Bild auf.

Dein Bild sollte nun einen Stern beinhalten.

Sollte es nicht geklappt haben:

- Hast du die größte Blendenzahl verwendet?

- Ist die Lichtquelle wirklich nur punktuell?

- Ist das Bild zu dunkel, so dass die Strahlen gar nicht oder nur kaum zu erkennen sind? Dann steuere hier mit der Belichtungskorrektur nach.

- Möglicherweise liegt es am Objektiv. Nicht alle Linsen schaffen so eine strahlende Darstellung, wie in meinen Beispielbildern.